一、川普上任總統百日將訪問中國 美中外長通話鋪路

(一)美國新任國務卿盧比歐關切臺灣安全與對地區盟友的承諾

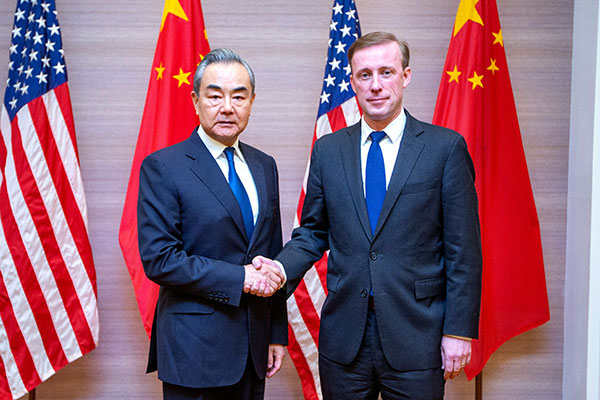

今(2025)年1月24日,美國新任國務卿盧比歐(Marco Rubio)與中國外交部長王毅通電話,盧比歐強調,美國對中國針對臺灣的脅迫行動「嚴重關切」;王毅則強調中方在臺灣問題上的原則立場,要求美方「務必慎重處理」。美國國務院隨後發表聲明說:「盧比歐國務卿強調,川普(Donald Trump)政府將尋求一種推進美國利益、以美國人民為優先的美中關係。盧比歐還強調美國對在該地區盟友的承諾,以及對中國針對臺灣以及在南海採取的脅迫行動嚴重關切。」美中外長在川普剛上任都希望維持好的關係,為未來兩國元首會晤營造良好氣氛。另外,川普第一任期擔任白宮國安會亞洲事務資深副主任簡以榮(Ivan Kanapathy)出任新國安會亞洲事務資深主任;簡以榮在2014到2017年在「美國在臺協會(AIT)」臺北辦事處擔任軍事安全顧問,對中國及臺灣議題有深入理解,對臺灣朝野政黨政治人物和軍方相當熟識,對臺灣民主與安全的專業及用心,鮮少有人能及,簡氏將延續並強化川普第一任開始的「自由開放之印太」及「和平靠實力」的國安戰略。臺美關係未來在他帶領下應會穩健前進,並有助印太地區和平穩定。

(二)川普對中國主動性強 將在百日後訪中會晤習近平

川普告訴他的顧問,希望在上任100天訪問中國,尋求深化與習近平的關係。1月17日,川普與習近平通電話,雙方討論貿易、芬太尼、TikTok等議題,通話後川普表示:「我預期我們將共同解決許多問題,而且會立即開始。」川普想要早日見習近平,是他在總統選舉前一直指責中國對美國的貿易不公平,要對中國出口到美國產品課徵60%關稅,2月1日開始對中國貨品追加10%關稅。此事已經引起習近平重視,在他回應川普的通話中表示,願推動美中關係在新的起點上取得更大進展,同意建立戰略溝通管道,就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。這樣的答覆相當模糊,也相當被動。

二、川普從全球地緣戰略布局提出巴拿馬運河收回是針對中國的安全威脅

川普1月20日就職演說中6次提及巴拿馬,承諾美國要「收回」巴拿馬運河,因為巴拿馬並未信守對美國的運河中立化承諾,包括美國海軍在內的美籍船舶遭超收通行費,最重要的是,「中國人正在運作巴拿馬運河。」此番講話雖然遭到巴拿馬總統穆利諾(Jose Raul Mulino)駁斥,並表示不會就巴拿馬運河的控制權進行談判,但川普相當堅定地表示,他不排除動用武力收回巴拿馬運河,甚至包括格陵蘭島的控制權,並稱美國控制這兩處對國家安全至關重要。川普認為美國的國家安全威脅是中國,高於俄羅斯,巴拿馬運河在川普的印象中是由中國控制的企業經營。其實,中國對運河是非常有野心,正透過在香港的一家中國公司,控制運河附近5個港口中的2個,影響力逐漸擴大。根據《巴拿馬運河條約 (Panama Canal Treaty) 》規定要保護這條航道的國際中立性,在其受到威脅時,允許美國干預。國際法學者認為,假如巴拿馬與中國簽訂條約,讓中國企業代表巴拿馬經營運河,這將明確違反條約,這是川普要收回運河管理權的主因。盧比歐於2月1日至6日訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國,推進川普的「美國優先(America First)」外交政策。盧比歐此行聚焦巴拿馬運河,劍指中國是相當明顯。巴拿馬雖否認川普的指控,但已經宣布將對香港集團「長江和記實業」旗下的「巴拿馬港口公司」進行澈底審計。

三、沿襲美國傳統主導印太地區 但課徵關稅影響同盟合作關係

根據川普國安團隊表示,未來美國印太政策改變的空間應該不大。新任國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)1月25日宣誓就職時,矢言推動川普「以實力謀和平」的使命,並提出3大優先目標:重建嚇阻力、與印太盟友合作、對抗中國與日俱增的軍事威脅,他還強調美國「雖不想發動戰爭,但如果有必要,就會以壓倒性的武力打倒敵人」。赫格塞斯更表示,美軍也將支持川普「負責任地結束戰爭」的優先要務;這應是指結束俄烏戰爭,這是臺灣應關注的地方,將來俄烏戰爭停戰經驗可能會用在臺海戰爭。至於美國是否應在中國入侵時出兵協防臺灣,赫格塞斯則表示,美國目前維持的長期承諾已在臺灣關係法、美中三公報和對臺六項保證中概述。

四、習近平「以其人之道還諸彼身」強硬回應川普但有「妥協空間」

1月17日,川普主動打電話給習近平前,中國還宣稱將要對美國採取更大貿易反制措施。習近平的態度就是毛澤東對美國外交指導思想的表現,認為川普只是一隻「紙老虎(paper tiger)」,不必害怕。中國媒體也指出,在川普對中國採取關稅施壓等行動後,中方會採取更多應對手段,保持對美國戰略主動性。按照毛澤東在1957年提出對美國的外交戰略指導時說,「在戰略上超越美國,藐視美國;但在戰術上要尊重美國政府的談判與提議。」習近平一直以毛澤東繼承人自居,對川普的強硬政策,應該會「以其人之道還諸彼身」強硬回應。

去(2024)年12月20日,美國政府撥款法案審議時被去掉一項重要條款,即對美國人在中國投資實施新的限制,尤其是人工智能(AI)、半導體和量子計算等先進技術。眾議院民主黨議員羅莎·德勞羅(Rosa DeLauro)就指責,電動車廠商特斯拉(Tesla)首席執行官馬斯克(Elon Musk)為保護在中國投資,而密謀推動刪除該條款。馬斯克在中國一些關鍵領域已進行大量投資,並且與中國總理李強關係密切,令人擔憂。她說,馬斯克在中國的大規模投資,將對川普政府對中國強硬政策立場產生腐蝕性影響。事實上,馬斯克在上海設立特斯拉工廠,李強當時擔任上海市委書記,就給予超常規的禮遇。目前,中國電動車產量已經超越美國和歐盟國家,世界第一,馬斯克是最大功臣,和李強的親密關係更是堅定,所以當川普在競選期間宣稱要對中國進口產品課徵60%高關稅時,習近平就有意要馬斯克擔任說客,要求川普不要強硬地對待中國,甚至在美國備受爭議的TikTok被最高法院維持「不賣就禁」法律後,就要求馬斯克收購TikTok。現在,全世界都在關注川普如何定位馬斯克的角色,尤其川普選定的國安閣僚大都是對中國強硬派,川普如何調和他們和馬斯克的合作關係?備受矚目。習近平在經濟利益透過馬斯克仲介,經貿利益損失應該會減少,使得川普對中國強硬政策侷限在經濟利益獲得,其他領域妥協空間是相當大。

五、「美國利益」將是兩岸關係和平穩定的平衡秤桿

1月17日,賴清德總統接受美國媒體訪問時強調,希望持續和美國合作;習近平期待川普不要介入臺灣問題。展望未來兩岸關係發展,川普是在重新尋求對美國最有利益的平衡政策,這要看未來川普訪問中國與習近平會晤結果而定。不過,臺灣朝野政黨始終是站在和美國利益相同一方,維持印太地區和平穩定,這是臺美關係穩定的保證;臺美關係穩定,兩岸關係發展才有希望。