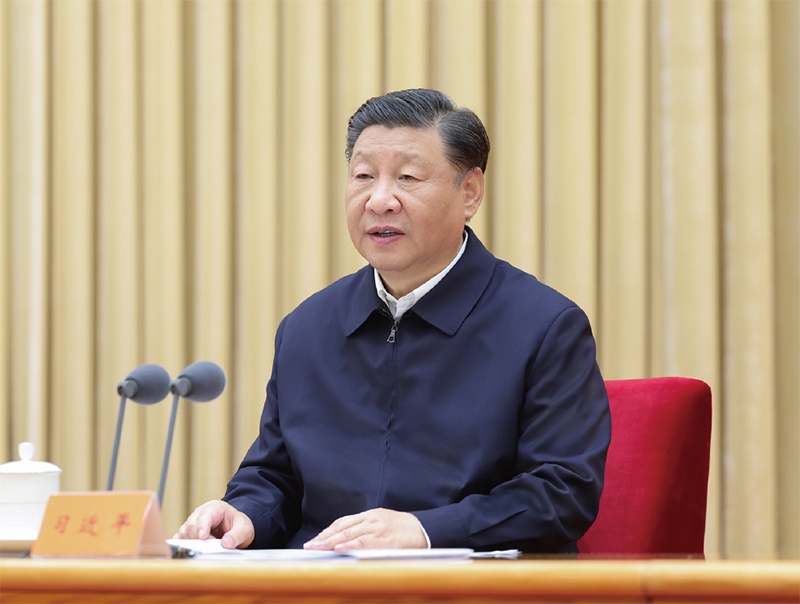

中國經濟自從房地產泡沫之後,經濟出現總需求急速下降。(圖片來源:Depositphotos)

中國之民之所欲

張建一

台灣經濟研究院院長

「民之所欲,常在我心」是我國前總統李登輝先生於1995年在美國康乃爾大學發表的演講主題,代表一種以民意為導向的政治理念,並強調政府應重視民眾的願望與福祉。各國為政者當如是。

中國的「黃金十年」與「痛苦十年」

眾所周知,中國經濟自從房地產泡沫之後,經濟出現總需求急速下降,加上供給面的產能在許多項補助下大量開出,所造成的結果就是經濟成長趨緩,物價下跌,反映在中國人民的生活就是對未來失去信心、持續內捲,同時也傷害他國的產業。回顧習近平執政前十年,中共總書記習近平從胡錦濤手中接下的是一個十年平均成長率約10%、生氣勃勃的經濟體。在胡錦濤十年任期內,中國GDP先後超越德國、日本,躍升為全球排名第二的經濟大國。事實上,在中共十八大召開前,《中國人民日報》在一篇回顧報導中,將胡溫主政十年譽為「黃金十年」。但習近平上任後,全球看到的是中國經濟明顯進入了下行趨勢,說是「痛苦十年」也不為過,其十年平均經濟成長率僅有6%。事實上,經濟成長趨緩原也無可厚非,畢竟歷史上就從來沒有哪一個大型經濟體能長時間維持高速成長。問題是當前中國人均GDP僅達1萬4千美元,如果依此趨勢,牛津經濟研究院預估中國將在2030年才會達到人均2萬美元的水準,這只是1960年美國的人均GDP,令人不禁擔心中國將進入中低所得成長陷阱。

黨高於一切

《日本經濟新聞》的編輯委員土谷英夫在2024年2月26日所撰寫的〈中國『失落的2030年』:習經濟的重大失誤〉一文中回顧曾任世界銀行總裁的佐利克(Robert Zoellick)在美國前總統小布希任內的一些故事。佐利克擔任副國務卿時,倡導將中國融入國際社會的「參與政策」,這成為他一貫以來的主張。在其擔任世界銀行總裁期間(2007年至2012年),他曾敦促中國政府展開共同研究,其後成為《2030年的中國》報告之基礎。佐利克回顧自己在世界銀行總裁任內,曾與時任國家副主席的習近平會面交談,「當我向習提問:『您的經濟優先事項為何?』他回答:『8,660萬名的共產黨員』。(中略)由此可知當時的習近平對中國心中的首要目標在於強化共產黨,而非重視中國經濟。」黨高於經濟,而經濟則是經世濟民,是人民所欲。

事實上,當初的《2030年的中國》報告提出六項戰略建議,以使中國「避開中等收入國的陷阱,建立現代、和諧、有創造力的高收入社會」。這六項戰略建議包括1.完成朝向市場經濟的轉型;2.加速開放式創新;3.轉向注重環保的綠色成長;4.為眾人建立平等的社會保障制度;5.永續的財政制度;6.追求與國際經濟的互利雙贏。如果習近平過去十年能將此六項戰略好好落實,特別是第六項的追求與國際經濟的互利雙贏,而非只是想獨霸全球的話,中國經濟與中國人民的生活絕對不會是如此情境。

中國的民之所欲

根據2025年8月4日的《新華社》報導,習近平就網民對「十五五規畫」提出的意見作出指示,強調民眾建言具參考價值,要求有關部門「認真研究吸納」,體現規畫工作的「開門編制」與「民主參與」原則。也不知習近平是否已經改變其任職中國國家副主席時的想法─黨重於經濟。習近平亦指出,網友透過公開徵求意見平臺,圍繞教育、醫療、就業、創新、低碳轉型與城鄉均衡發展等議題提出大量建議,充分反映人民對未來五年美好生活的期待。他強調,編制規畫事關全局、影響深遠,必須傾聽社會各界意見,統籌發展與安全,系統布局長期改革與創新方向。習近平的談話,雖是指出未來五年中國人民美好生活的期待,但當下大多中國人民已經不滿於現狀,更何況未來。當前的中國人民要的不多,跟大多數國家人民一樣,簡單來說就是安居樂業,希望現在的習主席能夠確實做到「民之所欲,常在我心」!