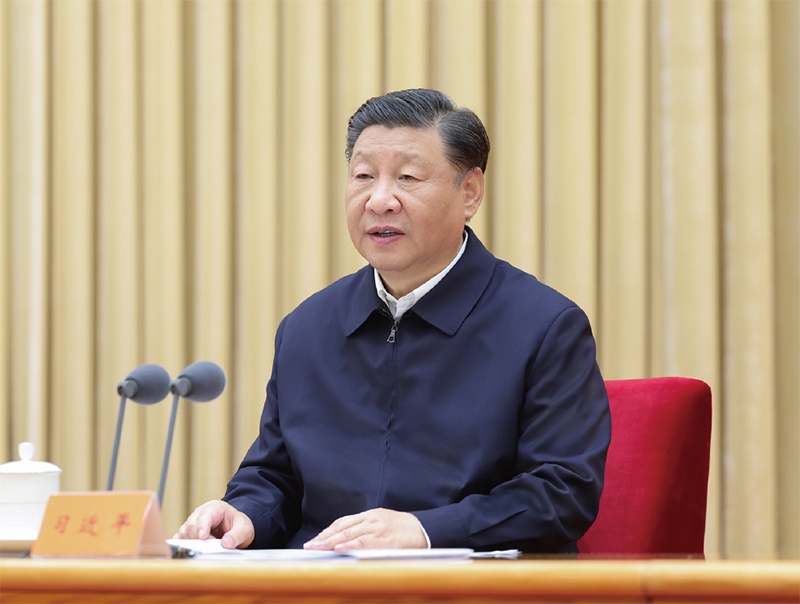

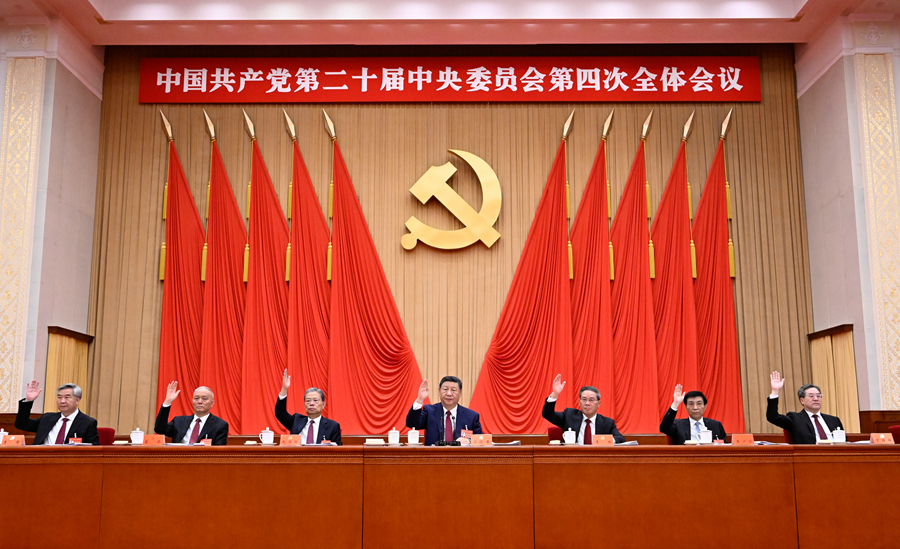

2025年7月14日至15日,中共中央在北京召開了十年來首度重啟的「中央城市工作會議」。

(圖片來源:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7032083.htm)

中國城市更新還是土地財政的再包裝?

中共城市戰略的內在矛盾

洪敬富

成功大學政治系教授

2025年7月14日至15日,中共中央在北京召開了十年來首度重啟的「中央城市工作會議」。這場由習近平親自主持的高規格會議,黨政要員均全員出席。會中提出了要建設「創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧」的現代化人民城市,同時也要全面部署更新未來城市的美好圖像。然而就在會議召開前不久,素有人間天堂、絲綢之府、魚米之鄉,以及中國網路重鎮和智慧化城市代表之一的杭州,卻發生了令人瞠目結舌的自來水污染事件。大量居民反映自來水出現糞水般的惡臭和變色現象。

在杭州官方發布的調查通報中,堅稱自來水臭味是包括水中藻類分解等「氣候、環境、水動力條件」多種因素所導致;僅有臭味指標異常,未驗出大腸菌種。最後,當地政府已向民眾表達歉意,並允諾提供5噸水費(約合人民幣15元)的減免。然而,杭州「糞水」事件爆發後,網傳西安、湖北、江西、廣西、安徽、福建、廣東、湖南與貴州等多個省市,也接連爆出民生用水疑似受汙染的狀況。無疑地,若城市居民的飲用水都難保安全,奢論「以人為本」的現代化「人民城市」。

城市化飽和下的高質量發展挑戰浮現

歷史上,中共中央共計召開過五次城市工作會議,分別在1962、1963、1978、2015與2025年。每一次的召開幾乎都對應著經濟或政權的某種壓力。1962年和1963年是大饑荒後的調整期;1978年象徵在「改革開放」(改開)政策下,城市相應的建設與發展;2015年則是凸顯出了國務院故總理李克強主導的「棚改」政策,意圖以「拆舊建新」拉動當時的房地產業,並據以注入經濟新活力。

今年舉辦的城市會議,其背景可謂相當嚴峻。不僅在中國當前城市化進程已趨近飽和,更有青年失業率飆升、房價持續下跌、地方債務高築、人口高齡化和少子化等多重壓力襲來。在此困局下,會議宣稱要「推動城市高質量發展」,並部署七項城市工作的重點任務,涵蓋創新、宜居、文明、智慧等目標。然而,最關鍵的工作實為「加快構建房地產發展新模式,穩步推進城中村和危舊房改造」。易言之,會議凸顯城中村與危舊房問題,表明中國將續以構築「人民城市」,推進城市更新工作,走出一條具有中國特色的城市現代化新路子。

城市更新?抑或土地財政的再包裝?

然而,「人民城市」的崇高理念,恐將難逃現實「土地財政」的深層動機。改開以來,特別是自上世紀九十年代以降,中國多地的「造城運動」急遽膨脹。無論是搞「新區建設」、「開發區熱潮」,或是推「文旅泡沫」、「超高層地標」,地方一把手為了快速達成城市(城鎮)現代化建設的政績指標,投入大量資源,大拆大建,試圖營造領導治下一番「形象工程」的繁榮景象。而2015年於棚改高潮時期,地方政府的高槓桿融資、大量貨幣供給,以及強拆迫遷等各種作為,著實拉動了房地產業的二次繁榮,卻也埋下了地方債爆雷、爛尾樓泛濫與基礎設施過度膨脹的後患。

當前中共中央在城市治理的構想中,若僅是強調推動危舊房與基礎設施的改造升級,以拆促建,以改促銷,最終依靠新增購房需求拉動房地產市場。這種以行政力量強推人民城市更新,可能重演過去強拆強徵與補償爭議不斷的景象。不僅惡化社會矛盾,在目前居民購房意願降低,待售商品房面積已達到近年來的最高水平,房產開發商面臨巨大庫存壓力下,這種刺激和活化城市的方式是否能奏效,令人高度懷疑。

土地財政模式面臨結構性瓶頸

申言之,中國的城市建設與地方財政,長期以來依賴於所謂的「土地財政」模式。即地方政府依靠出讓土地使用權獲取收入,作為基礎設施與公共服務的主要資金來源。然而,隨著當今房地產泡沫的破裂、賣地收入的下降,土地財政已幾近走向極限。當地方政府舊債未償,新債難發,其推動城市更新的最大動力便不在改善現代化城市體系,而在於創造可變現資產與融資擔保。

再者,中國城市發展政策的核心矛盾,恐深植於國家層級對地方城市有著中國特色的雙重邏輯:一方面,視城市為中共政治穩定與社會治理的關鍵節點;另一方面,又期許城市成為經濟拉動與投資驅動的引擎。這種雙重邏輯導致了城市治理難以擺脫「工具理性」的宿命。於是,當北京一方面高喊建設宜居、文明、智慧城市,另一方面,地方卻在財政壓力下不斷尋求資產價值最大化的空間操作。當城市既是金融商品、也是民生空間;既是經濟引擎、也是社會穩定器,其發展自然充滿了各種邏輯撕裂與結構緊張。

因此,在沒有制度性財政轉型與土地制度改革的情況下,城市更新最終恐淪為「再包裝」的土地財政政策,而非具有真正意義的「人民城市」。畢竟若無法跳脫對房地產、土地經濟、政治社會穩定之城市戰略的「工具理性」思維,回歸城市作為人民共同生活空間的初衷,即使在2025年中央城市會議中,中央不斷高舉「人民城市」與「城市內涵式發展」的旗幟,另一方面卻未能明確提出具體的公共保障、拆遷補償或住房可負擔性安排;多次提及要牢牢「守住城市安全底線」與加強「社會治安整體防控」,另一方面似在暗示未來城市更新將伴隨更強的社會管控與維穩作為,顯然這些都在在與真正「以人為本」的城市治理理念,大相逕庭,甚至是背道而馳。

無法回應居民的真實需求,無法打破土地財政的路徑依賴,終究是舊制度的變相延續。若仍無法走出地產依賴、土地榨取與債務擴張的怪圈,那麼再多的「人民城市」、「智慧城市」的口號,也將會成為下一輪中央城市會議的「先聲」。