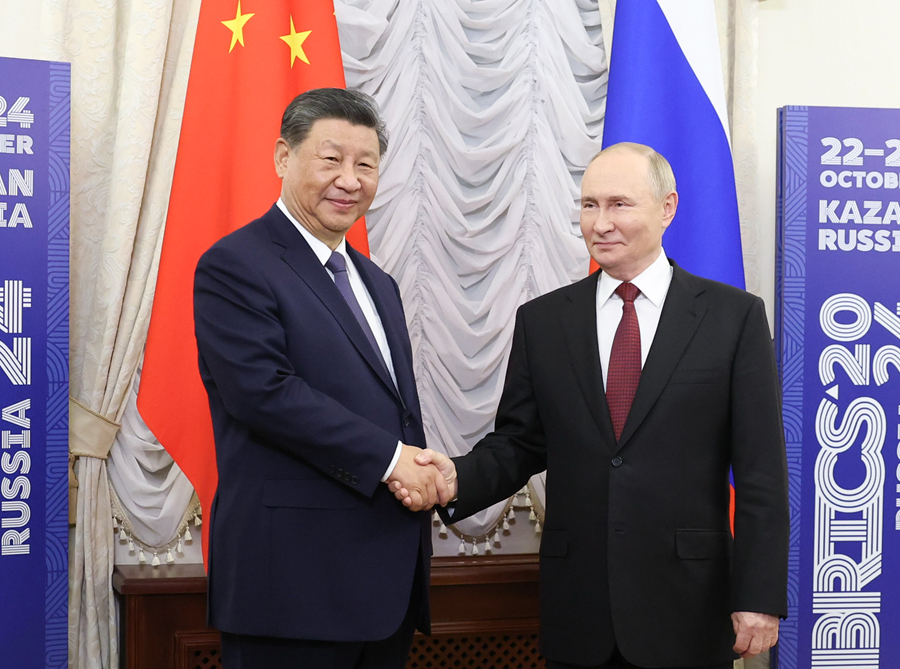

2024金磚國家峰會於10月22日於俄羅斯喀山舉行,最受矚目的是俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平的會面。(圖片來源:https://www.beijing.gov.cn/gate/big5/www.beijing.gov.cn/ywdt/dzyjs/202410/t20241023_3925740.html)

中俄兩國之戰略利益分歧

許菁芸

政治大學俄羅斯研究所副教授兼所長

2024金磚國家峰會於10月22日於俄羅斯喀山舉行,最受矚目的是俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平的會面,雙方同稱深厚友誼不變。中俄關係近年來由於外部推力如西方對俄進行制裁、中美關係惡化等,拉近了中俄兩國的距離,2019年提升為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係,2022年更強調中俄關係「上不封頂」,進入中俄前所未有之友好高峰期。中俄戰略協作夥伴關係是中俄的共識與利益匯集於對美國霸權的威脅,是一種對情勢的反應(re-active)而非主動(pro-active)解決雙邊潛在問題。俄烏戰爭後,更凸顯兩國在全球多邊事務與地緣政治上(如中亞、北極、南海等)皆存在根本分歧:中共試圖推進中國式現代化等目標,欲穩定外部環境,建構有利自身之國際體系秩序;俄國則盼全球混亂局勢下取得侵烏戰略利益,且努力避免金磚國家過度傾中。

中亞與北極:中國挑戰俄羅斯的主導權

在中亞地區,俄羅斯與中國無論是在歷史上抑或是現代對該地區控制權的爭奪一直是兩國難解的心結。從蘇聯解體後,俄羅斯一直視中亞地區為資源後勤補給後花園,2008至2009年國際油價的低迷是中國相對於俄羅斯能在中亞快速提升其影響力的催化劑,也是中俄在中亞由潛在競爭趨向激化的重要時期。2014至2015年,西方制裁俄羅斯與油價再次大跌,導致俄羅斯在中亞的投資減少,中國伺機利用一帶一路倡議提供貸款、建設中亞國家的基礎設施與軍事演習等行動來逐步增強中國在中亞的經濟與軍事的影響力。俄烏戰爭爆發後,中亞各國並未承認俄國占領的烏東四省土地,而俄羅斯無暇他顧也導致其勢力消退,間接使中國的影響力增加,2023年舉行首屆「中國-中亞峰會」也可看出中國在中亞地區的野心。

北極地區因全球暖化因素,其豐富的資源與日益重要的航線,成為全球地緣政治與經濟競爭的焦點。然而儘管中國與俄羅斯在該地區展開的深度合作,雙方的戰略目標與利益依然存在明顯的分歧。在資源開發方面,俄羅斯專注於開採天然氣與石油資源,仰賴中國資金彌補西方制裁帶來的缺口,例如:Yamal LNG和北極LNG-2計畫,同時中國不斷增強的技術與資本優勢也引起俄國的警惕,擔心對北極資源的主導權被削弱。中國在2018年將自己定義為近北極國家後,將北極視為其能源戰略的重要一部分,積極參與資源開發,試圖將北極的資源融入全球供應鏈。俄羅斯將北極航線視為國家戰略資產,強調單邊控制,而中國倡議「冰上絲綢之路」,提倡國際合作與多邊治理,以降低俄國單方面資源壟斷。對中國而言,如何在追求其經濟及戰略效率的同時維持著與俄羅斯的穩定合作,是一大挑戰;而對於俄羅斯而言,如何平衡與中國的合作和國家自主性,則是其北極政策的核心問題。

南海:俄羅斯角色更加邊緣化

在南海問題上,俄羅斯在南海主權保持中立,並未明確支持中國的主權主張,而是更專注維持發展與東南亞國家的經濟與軍事關係,因此,俄羅斯與中國在南海的分歧主要有武器軍售及能源開採等問題。俄羅斯向東南亞國家大規模出售先進武器的行為,幫助後者增強自身的軍事力量,令中國在南海維權的成本提升,以及俄國參與南海有爭議地區油氣資源開發的活動也瓜分了中國在能源上的利益。

俄羅斯在南海的重要盟友為越南,而中越關係一向不和睦;再者,俄羅斯也是馬來西亞、菲律賓、印尼等國最大的國防供應商,有鑑於東南亞國家抱持戰略多元化的期許,莫斯科認為自己是除了西方與中國外的「第三力量」。中國方面因新冷戰的世界格局帶來的壓力下,對俄羅斯的行為一直採取容忍態度,但俄烏戰爭的爆發將顛覆這個脆弱的關係,意即俄羅斯未來難以與東南亞國家達成重大的國防和能源協議,對中國的依賴也與日俱增的情況下導致俄國在南海的勢力收縮,中國更有機會主導南海局勢。總而言之,俄羅斯的戰爭行為或將導致未來在亞洲海洋格局中淪為邊緣角色,使一些東南亞國家失去主要戰略夥伴而讓中國趁機坐大。