中國大陸目前約占全球稀土總產量的85%-90%。(圖片來源:Depositphotos)

在晶片與稀土之間:美中競爭的戰略疆界和制度陰影

譚偉恩

中興大學國際政治研究所教授

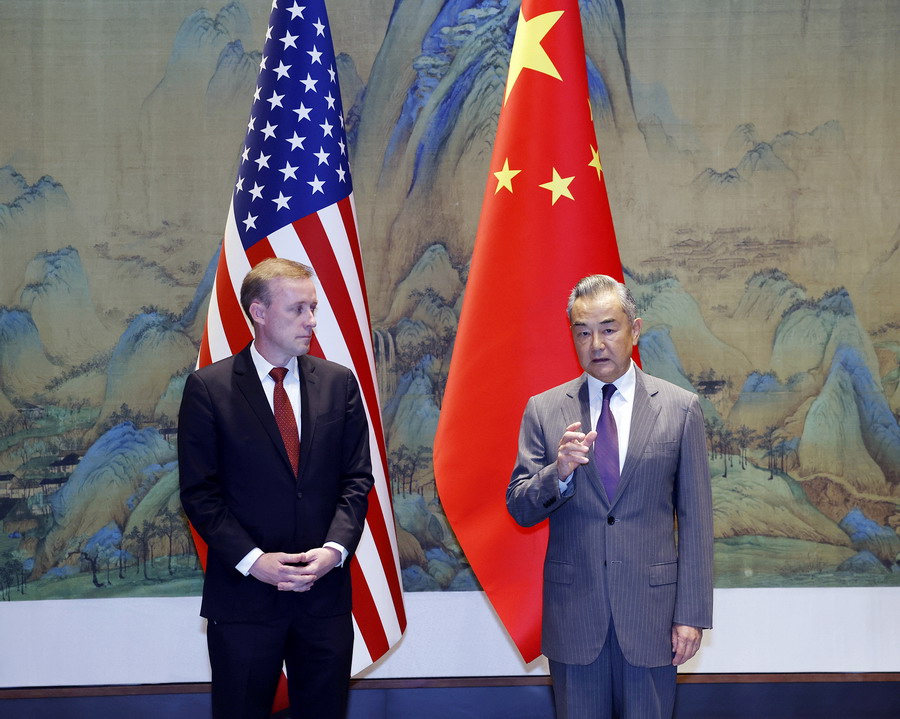

2025年4月開始,北京當局對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔在內的七種關鍵稀有元素(簡稱稀土)實施出口限制。由於這些材料對電動汽車、半導體、航太產業,還有國防軍火工業的商品供應鏈至關重要,因此藉由限制稀土的出口無異於在增加和凸顯中國大陸自身於全球市場上的關鍵地位和影響力。文獻指出,限制稀土出口的政策被廣泛視為北京回應川普政府「攻擊性關稅政策」及「技術出口管制」的回應之舉。基於中國大陸目前約占全球稀土總產量的85%-90%,透過限制稀土的出口,將能對國際市場上的需求端造成莫大衝擊,也就是北京利用限制關鍵物料出口的方式把自己和它國的經貿關係加以武器化,作為策略槓桿,進而對美國(及其盟友)的企業和政府施加一定之政治壓力。

全球供應鏈受到之衝擊

稀土原料的供應短缺會導致生產端必須尋找替代供應來源,但稀土本身就是儲量有限的資源,業者通常必須投入更多的成本才能取得替代來源,或是不得不犧牲於替代來源的品質不穩,而承擔產品效能下滑之風險。此外,稀土的供應鏈一旦受到中斷,就算可以事後回復,產品原先預計之交貨時間將必然被延長,從而影響下游產業的製造與工作進度,實可謂牽一髮動全身。倘若將觀察面向聚焦在高科技產業,那麼情況恐將更為嚴峻,因為高科技產業特別仰賴穩定且充足的稀土供應,方能維持技術品質上的市場競爭力,一旦稀土的取得管道受到限制,不僅新技術的研究和推廣受到阻撓,更有競爭力的產品將可能遲於對手上市的期程,從而在全球競爭過程中居於劣勢。

有鑑於此,目前歐美國家紛紛開始重新評估其稀土供應鏈的安全問題,於國內層次推動多元化採購稀土之策略,以降低對中國大陸出口之稀土的依賴。根據2023年至2025年國際貿易的相關數據和產業報告,目前受到北京當局稀土出口限制政策影響最大的國家包括:(1)美國:以國防、半導體、電動車、航太等產業為最,因為美國約有60%-62%的稀土原料來自中國大陸,尤其是先進武器系統和半導體的生產。根據美國商務部的預測,若中國大陸減少稀土出口量20%,美國的國防相關產業將面臨至少15%的原料短缺,從而延遲關鍵軍事設備1至2年的交付期限;(2)日本:以電子、汽車、機械等產業為最。日本稀土的自給率嚴重不足,如果無法取得替代原料和材料,民生消費的供應會立即出現短缺風險;(3)南韓:電子暨資通訊產品受創最為明顯;稀土對晶片的生產至關重要,若供應中斷或不穩,將直接影響南韓在全球3C產品的供應能力和競爭優勢;(4)歐盟:電動車、風力發電設施,以及其它重工業設備為主。由於歐盟全力在發展綠能和進行能源轉型,稀土供應的中斷將推高歐盟轉型的成本,並延緩「淨零排放」目標之實現。同時,電動車的成本將增加大約8%-12%,產量規模將下降5%;(5)印度:電池、電子商品,以及綠能產業的相關設備目前受創明顯,但因為印度本身的稀土產量不足,對中國大陸的稀土存有依賴度,供應鏈既敏感又脆弱。

儘管日前北京當局公開表示,將對合規申請的業者發放出口稀土的許可,但是否合規的審查流程並不透明,加上近兩年中央或地方的官僚貪腐指數上升,使得中國大陸稀土供應鏈的穩定性更加不確定。

美國會如何因應呢?

稀土對美國目前的經濟安全與軍事安全具有極高之重要性;其中軍用雷達、精準導引武器、戰鬥航空器更是仰賴大量的各類稀土,而電動車的馬達與高階電腦螢幕也同樣極度仰賴稀土元素。職是之故,北京加大力度限制稀土的出口會讓美國許多產品的供應鏈陷入戰略上的脆弱,而此點恰好是川普最不樂見的情況。已有不少文獻指出,北京以貿易作為武器的地緣經濟策略正在威脅美國的國家安全與經濟利益,使得美國必須加緊因應稀土貿易的問題, 擬定能確保關鍵原料不受影響的政策。

今年5月12日在日內瓦達成為期90天的協定可被理解為華府在進口關稅上對北京有所讓步,而北京則在稀土出口上對華府手下留情。不過,美中雙方仍在礦產出口與技術限制等核心貿易議題上立場分歧,若雙方能在進/出口管制上凝聚共識(例如:中國承諾對美稀土出口不妄加限制,而美方保證取消氣態發動機及核電技術的出口管制),應會有個趨近雙贏的結果。不過,鑑於之前日內瓦談判結束後,美國仍對中國大陸進行晶片與AI的相關貿易限制,北京最近刻意高調出臺的稀土限制措施警告意味頗濃。

本文認為,在《國防生產法》(Defense Production Act)第705條撥款支持國內稀土業者與相關冶煉金屬產業的情況下,美國應該會加速擴張自己目前在「礦物安全夥伴關係」(Minerals Security Partnership)中的影響力,並更為頻繁地從澳洲、加拿大等國採購稀土,建立至少為期半年以上之戰略儲備量。此外,美國也正在努力試圖與其它國家共同形成一套「去中國化」的稀土機制,這或許意謂著美中有可能進入「關鍵礦產的冷戰」狀態,除了彼此更積極地在非洲和南美洲爭奪稀土資源外,也會開始向盟友施壓,要求它們在像稀土這樣的關鍵原物料上做出選邊之決定。

展望和前瞻

北京當局將稀土作為外交工具,除了是把貿易加以「武器化」的再次證明外,也反映出全球經貿局勢現階段的重要變化。當出口國透過控管關鍵資源的出口,就能發揮其在國際市場上的經濟影響力時,也同時代表出口國可以僅憑一己之力就鬆動全球供應鏈的穩定和交易秩序。這種現象與1970年代海灣國家利用石油的出口來提升自身全球地位,或美國長年利用出口管制實現其政治目標高度雷同。毋寧,經濟這個變數在實際的國際關係中深遠地左右各國內部的發展,以及國與國之間的衝突與和平。

隨著目前事態的發展,美中在倫敦舉行的第二次貿易談判結果及美中雙方未來的政策走向,將對不少國家在先進民生科技和國防領域的既存優勢產生衝擊。根據策略性貿易理論(Strategic Trade Theory),在某些具有規模知識經濟和產業外部性的先進科技領域,國家公權力的介入將能為本國產業在全球貿易的競爭中創造優勢。以稀土為核心的相關產業在2025年的此時,正因為北京當局透過出口限制而對其全球供應鏈和商品價格造成波動,這能否被確認為是一種國家力量帶來的結果,以及能否為中國大陸的某些產業創造出競爭優勢,值得吾人投入心力加以釐清。