自從中共總書記習近平上任以來,關於其權力不穩的訊息從未間斷。

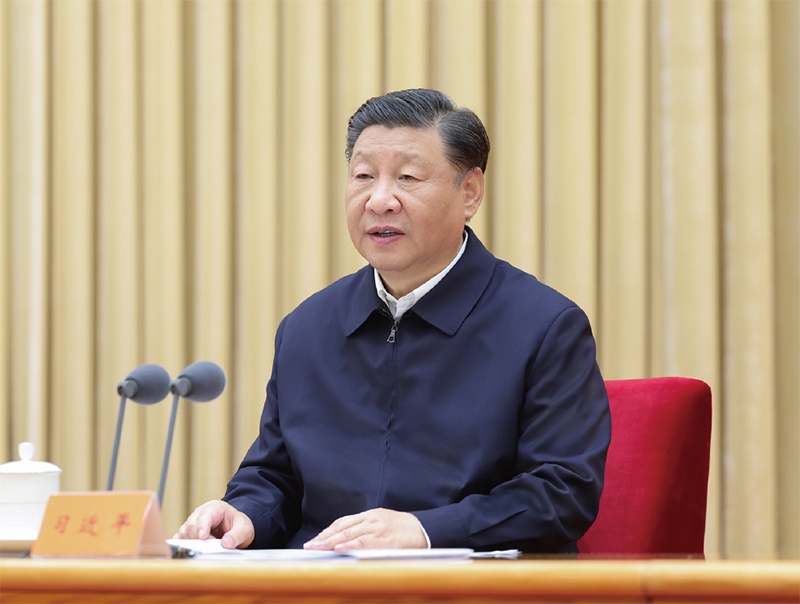

(圖片來源:https://www.12371.cn/2020/12/23/ARTI1608687683064752.shtml)

習近平權力穩定之謎

王信賢

政治大學東亞研究所特聘教授

自從中共總書記習近平上任以來,關於其權力不穩的訊息從未間斷,近期相關傳言又出現。而不同於過往由特定媒體、人士或網紅為創造流量所傳出,此次美國具國安與外交背景的人士跟進,包括川普第一任期的國安顧問佛林(Michael Flynn)及美國前駐百慕達大使、曾於北京對外經濟貿易大學任教的史雷頓(Gregory Slayton)等。值得一提的是,關於中國情勢(尤其是人事議題)的判斷向來有學術研究、政策研析與情報來源等途徑,本文也僅能在前兩者的基礎上提出觀察。

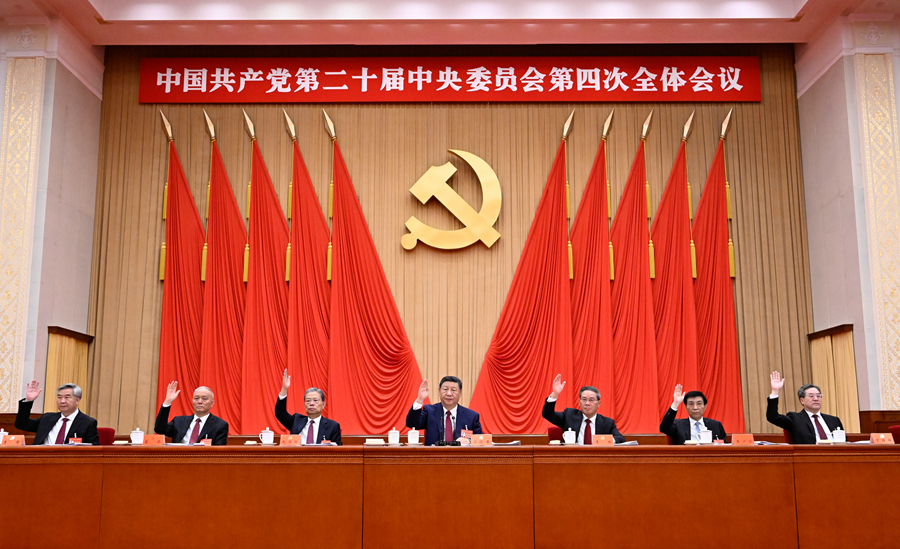

習近平權力集中的歷程

2012年「十八大」習近平就任之後,關於其在其他派系集結下反撲而失勢、被政變的傳言不斷,特別是在前兩個任期時的「習(近平)下李(克強)上」、中共有「兩個黨中央」等,後事實證明並非如此,且是往反方向發展,即習的權力越來越大、越來越集中。中共內部衝突有權力、路線與政策分歧等三個層次,雖然三者無法截然劃分,不過仍可作為「辨識」的面向,習李期間,特別到後期僅剩下政策分歧,如在政府與市場的關係、對民營經濟的態度、解決農村與農業問題,是否已「精準脫貧」等,而此些分歧當然隨著「二十大」後人事更迭也告一段落。

不同於過往,近期最引人關注的人事議題不是發生在派系間,而多是習近平所提拔的人「中箭落馬」或「被調整」。從兩年多前的外交部長秦剛、國防部長李尚福下臺,到近期中央軍委副主席何衛東「消失」數月、軍委委員政治工作部主任苗華被免除職務、原中央組織部長李干杰與原統戰部長石泰峰職務對調、新疆自治區書記馬興瑞被免除職務由統戰部前常務副部長陳小江擔任,再加上這兩三年解放軍內部因貪腐案下臺的高級將領不斷,讓外界不斷質疑習權力不穩。特別是李干杰、石泰峰、何衛東與馬興瑞四人皆為在任政治局委員,確實較為罕見。

反習論述多元但互相矛盾

也正因此,持中共正在發生權力更迭、習近平權力不穩論點者,認為此些人多由習所提拔,所以背後一股「反習」勢力正在集結,包括由「團派」大將汪洋與胡春華取而代之。另一個劇本則是佛林更暗指現任丁薛祥可能接總書記、上海市委書記陳吉寧接任總理、中央軍委副主席張又俠接任軍委主席。兩種觀點看似一致、實則矛盾,一致的是習權力不穩將被取而代之,矛盾的是取代的前者是「團派」成員,後者是習所提拔的人。實言之,「團派」在「二十大」胡錦濤被「請出」會場、李克強離世後,已無任何挑戰的實力。而若說習失勢,取代的是「自己人」,邏輯也不通。

甚至有人質疑,近期習近平曾「消失」兩週,也是其失勢的證據。事實上,習曾多次未出現公開場合也引發質疑,後也證明此種懷疑的準確性。再者,過去一兩個多月來,習出席國際場合,包括五月初赴俄羅斯進行國是訪問、六月初與美國川普總統通話、六月中赴哈薩克參加「中國—中亞峰會」,以及在北京接見外賓、赴地方考察、出現在新聞聯播與人民日報也都一切如常。

此外,習也被質疑未召開政治局會議,然而,過去也曾發生過類似質疑,不過事實證明,會議確實召開不過並未公布,而中共也於6月30日召開政治局會議,審議通過《黨中央決策議事協調機構工作條例》,由於習上任後特別突出「小組治國」與「委員會治國」,此條例也被外界認為是習近平權力受到制約。此條例目前雖未公開全文,以目前「設立黨中央決策議事協調機構,是健全黨中央對重大工作集中統一領導、推動重大任務落實的重要制度安排」來看,「決策議事協調機構」依然定性為「頂層設計」,且將政策操作層次回歸至國務院,亦即明確由黨領導、政府執行的「以黨領政」格局,實看不出有何習失勢之說。

總體而言,中共權力運作特別是菁英政治,確實像「黑箱」般難以窺探。不過對中國情勢的判斷,對我國而言,不僅是簡單的制策研析,而是攸關整體國家安全的重大議題,也是證明在當前中國研究極其困難之時,臺灣的優勢與強項,如何「正確」與「客觀」的研判及解讀確實非常關鍵。