一、習近平邀請歐盟成員西班牙與非歐盟成員挪威元首來訪的意義

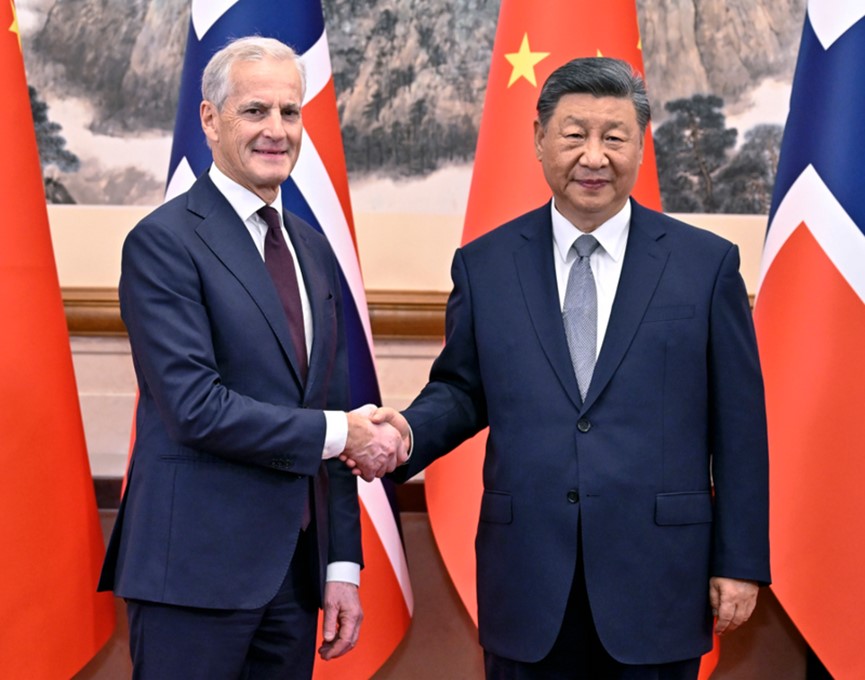

9月8至11日,中國總理李強邀請歐盟國家西班牙的總理桑傑士(Pedro Sanchez),與非歐盟國家挪威的總理斯托爾(Jonas Gahr Store)訪問中國,習近平在9日分別與他們會見。習近平和桑傑士會晤時指出,去(2023)年,西、中兩國共同慶祝建交50週年,一年多來,雙方保持各層級密切交往互動,高品質推進新領域合作。近年來西班牙與中國雙邊貿易額不斷增長,從2020年379億美元增至2023年486億美元,增幅達28.23%。習近平在會見斯托爾時表示,中國願和挪威加強在聯合國等多邊平台溝通合作,「踐行真正的多邊主義,推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」。挪威是從中國進口電動汽車比例最高國家,達到中國銷量的22%,挪威也是世界上第一個電動車數量超過汽油動力汽車的國家;中國邀請歐洲兩國元首訪問的意義,是著眼於強化雙方經濟關係,對中國大量生產電動車而言,希望夠透過兩國的管道突破歐洲市場的障礙,解決目前中國產品受歐盟高關稅的制約,擴大市場。

二、歐中經貿相互制裁原因

(一)歐盟不滿中國出口電動車補貼並廉價銷往歐洲市場

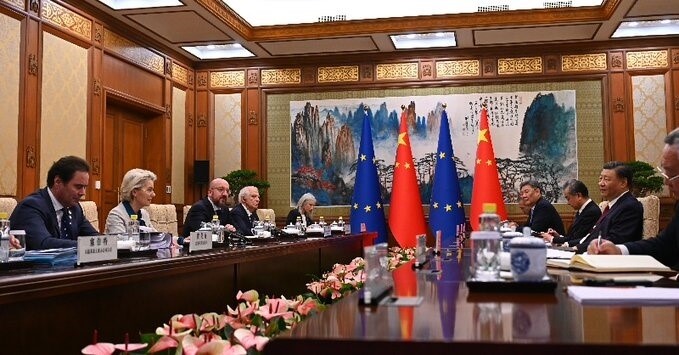

去年中國開放嚴格的疫情管控,法、德、西、希臘等歐洲領導人紛紛來訪,同時,歐盟主席馮德萊恩(Ursula Von der Leyen)率先提出「去風險」政策,替代「經濟脫鉤」的對中國的經貿政策,在歐美各國迅速成為共識,中國對此相當不滿。在「去風險」的基礎上,美國開始與中國修復關係,歐盟也開啟與中國修復關係的進程;去年4月,在北京舉行「歐中峰會 」,馮德萊恩指出歐中貿易「明顯失衡」的問題需要解決,並表示在過去2年貿易失衡已經翻了一倍,高達近4,000億歐元。她進一步表示,不會容忍歐中貿易關係長期失衡,並稱願透過談判解決問題。

今年6月「歐洲議會」舉行選舉,馮德萊恩連任主席,代表歐盟對中國「去風險」政策將不會改變;同時,歐盟對從中國出口到歐盟國家的電動汽車徵收最高38%的額外關稅,歐盟稱這是為保護該地區的製造商免受不公平競爭的影響。歐盟表示,去年10月開始調查發現,中國的電動汽車供應鏈「大大受益於中國政府不公平補貼,受到補貼的中國產品以人為壓低的價格湧入,對歐盟產業構成明顯可預見和迫在眉睫的損害威脅。歐盟是僅次於中國的全球第二大電動汽車生產地,汽車行業為歐盟27國提供近1,300萬個工作崗位。去年,從中國進口的電動汽車價值達到115億美元,在歐洲進口的所有電動汽車中,約有37%來自中國,中國品牌占歐洲電動汽車市場的19%,數量一直在穩步增長。歐盟表示,願意與中國官員接觸,解決這一爭端。

(二)中國採取的因應措施

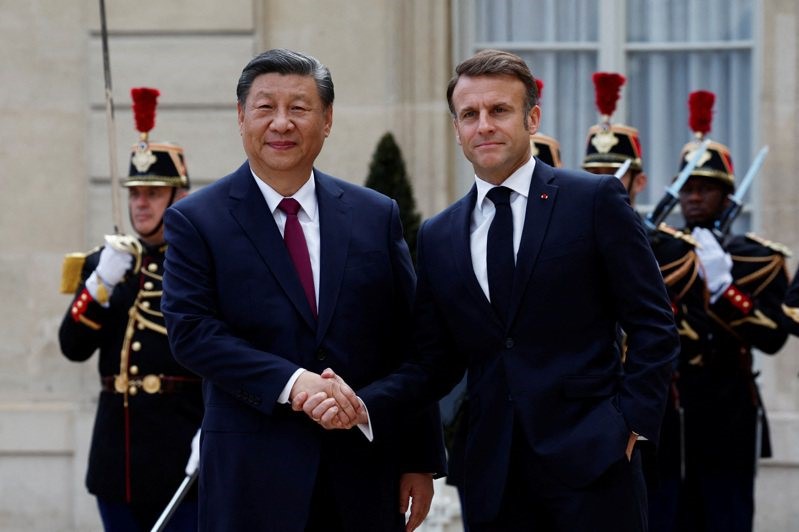

中國對歐盟增加關稅的對策有二:一是報復,即增加歐盟進口產品關稅,並進行調查是否有政府補助;二是談判,邀請歐盟國家領導人訪問中國協商,同時與歐盟官員舉行談判。在報復措施方面,7月5日,歐盟提出對中國電動車加徵關稅後,中國隨後發起對歐盟白蘭地、乳製品和豬肉產品的反傾銷調查。中國商務部8月29日公告稱,原產於歐盟的進口相關白蘭地的確存在傾銷,但因為習近平訪問法國與馬克龍親切會談,中方暫時不會實施反制措施。7月17日,中國宣布對西班牙、荷蘭和丹麥等三家企業的進口豬肉進行反傾銷調查。同時,中國商務部也選擇去年中國生豬屠宰量前20家企業做為損害調查抽樣企業;中國採取的針鋒相對的調查,似乎主要針對西班牙、荷蘭和丹麥,因為這三國被視為支持對進口的中國電動車加徵關稅。根據中國海關數據,去年中國進口價值60億美元的豬肉,其中超過一半來自歐盟。西班牙是中國最大的歐盟豬肉供應國,占約1/4,其次是荷蘭、丹麥分別為6.2億美元和5.5億美元。

在談判方面,西班牙總理桑傑士此次訪問中國,有一名副貿易部長隨行;此行是在中國對歐盟豬肉進口反傾銷調查升溫背景下訪問。西班牙做為歐盟最大的豬肉出口國,這次訪問關係國家利益。至於挪威此次獲邀赴訪之目的,據媒體分析,中國是想藉著邀請西班牙總理訪問中國之際,邀請非歐盟國家挪威訪問,顯然是要向歐盟說明中方不會受制裁威脅。若歐盟不歡迎中國電動車進口,中國亦可開拓其他歐洲國家市場。

三、美國總統選情不定 習近平希望拉攏歐盟一起因應衝擊

(一)中國經濟振興依然不樂觀

打通歐盟市場並不能拯救中國經濟的困境;中國從去年開始推動重振經濟振興的政策並不順利,主要原因是內需不足,而房地產業、就業率、地方政府債務、補助人民汰舊換新家用品等為提高「內需」的措施,中國政府都是用發行國債來支應,所有問題的癥結,其實還是在習近平堅持社會主義意識形態作祟,不願按照市場經濟法則,由「需求來決定供給」決定應推動的經濟政策,甚至以「供給側改革」為主軸,深化中國經濟體制改革。中國能用的振興經濟方案其實相當有限,尤其是美國總統選舉兩陣營候選人對中國採取強硬經濟政策、美聯儲調降利率的衝擊等因素,習近平現在只能靠拉攏歐洲國家共同因應來自美國的衝擊,總比被美歐一致實施對中「去風險」政策好。

(二)未來歐中經濟合作仍相當困難

歐洲議會在6月舉行選舉,馮德萊恩連任歐盟主席,她是堅定支援烏克蘭對俄羅斯的戰爭。9月20日,她表示歐盟計畫向烏克蘭提供390億美元貸款,幫助重建經濟和電網,這筆貸款是使用被凍結的俄羅斯資產向烏克蘭提供500億美元貸款方案的一部分。9月18日,美國副國務卿康貝爾(Kurt Campbell)在眾議院外交事務委員會聽證會上說,中國對俄羅斯的支持來自習近平對普丁(Vladimir Putin)絕對支持,這顯示馮德萊恩與習近平其實是完全對立的,因此,只要馮德萊恩擔任歐盟主席,中國想要與歐盟經濟合作相當困難。

四、歐中關係展望不樂觀

整體而言,中國目前是有求於歐洲,特別是在美國對中國的經濟政策越來越強硬,民主、共和兩黨在這次總統選舉的經濟政策,幾乎是在比賽誰對中國強硬。這對長期依賴對美國貿易出超獲利的中國而言,未來想要經濟高成長,是不可能。歐洲國家可能是救中國經濟最後一根稻草,能夠依靠歐洲市場,在美國總統選舉後,獲得經貿利益,是習近平現在唯一能夠選擇的途徑,否則,中國經濟再繼續惡化下去,不要說中國人民對習近平不滿情緒會高漲,連軍隊能否繼續維持強大軍事力量,都成問題。