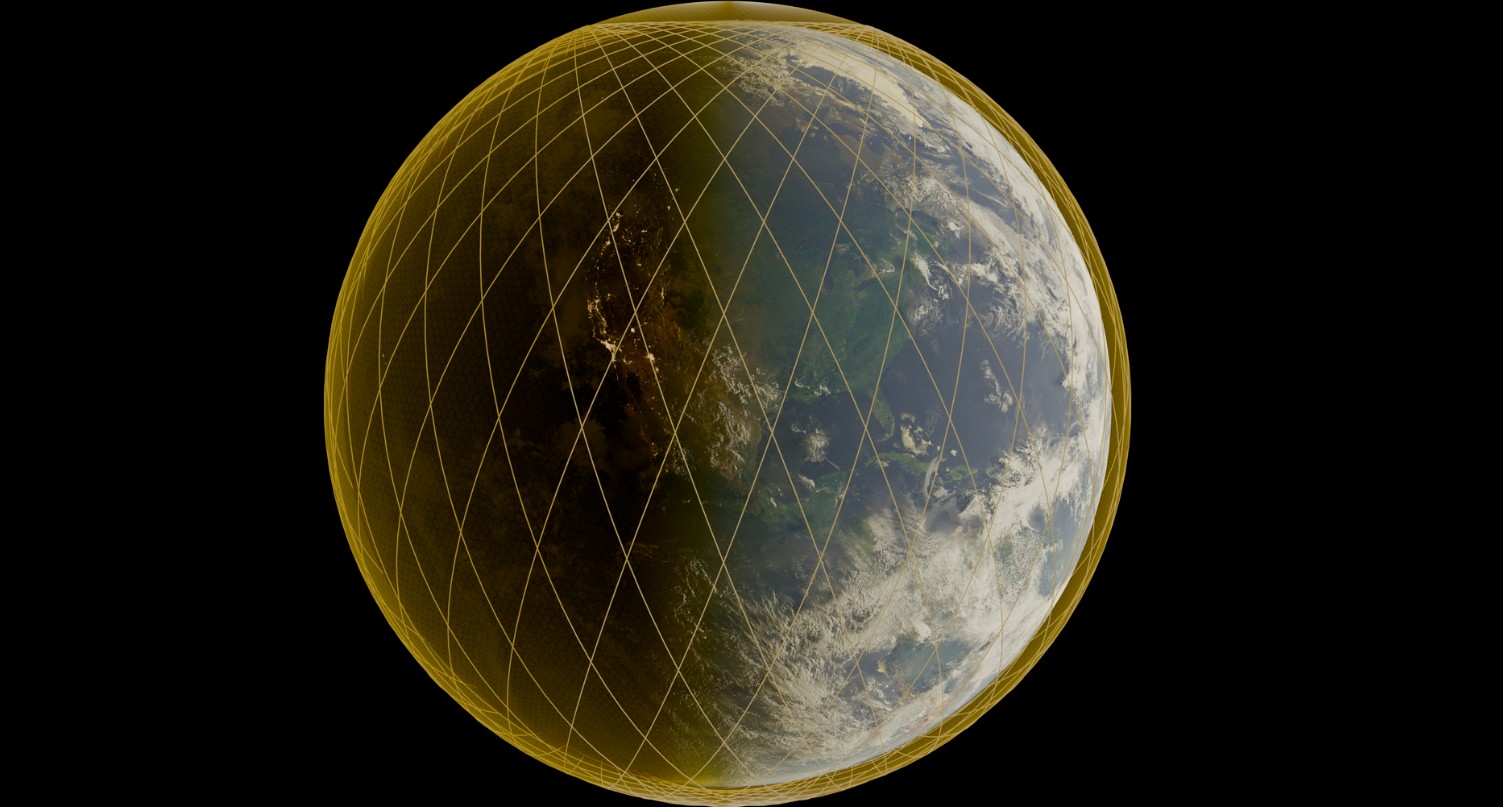

美國總統川普於5月20日簽署一項行政命令,宣布計劃建設一套新的太空導彈防禦系統,名為「金穹」。(圖片來源:https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%91%E7%A9%B9%E5%AF%BC%E5%BC%B9%E9%98%B2%E5%BE%A1%E7%B3%BB%E7%BB%9F#/media/File:Golden_Dome_constellation.webp)

金穹導彈防禦體系:回到新的過去?

丁樹範

政治大學東亞研究所名譽教授

美國總統川普於2025年1月20日正式就職後,於5月20日簽署一項行政命令,宣布計畫建設一套新的太空導彈防禦系統,名為「金穹」(Golden Dome)。該系統旨在保護美國免受遠程導彈和超高音速導彈的威脅。此構想部分來自以色列的「鐵穹」(Iron Dome)防空系統,但在規模和功能上更為宏大。川普總統表示該項目將在三年內建成,預計總成本約為1,750億美元。

其實,這不是美國第一次想建立導彈防禦體系。準確地說,從1960年代起,美國就曾幾度想發展並部署了類似的導彈防禦體系。美國以外的其他強權也曾思考過,並部署了導彈防禦體系。導彈防禦體系之發展涉及了國家權力發展,以及從軍事科技角度支持國家權力發展;其基本構想是:如果同時擁有能進行攻擊和防禦的導彈體系,則必能建立強大的國家,且更有助於國家安全。

二戰後核武與導彈科技開啟戰略軍備時代

第二次世界大戰結束其實開啟了人類歷史新頁。美國在日本投下兩個原子彈後,人類進入原子/核子時代,再加上戰爭結束前德國致力發展導彈以求扭轉對其不利的戰局,這使人類進入掛載核彈頭的彈道導彈時代。美國和前蘇聯都致力發展包括洲際射程在內的彈道導彈。

另一方面,除了研發和生產部署攻擊性的核武器外,美國和蘇聯也同時研發導彈防禦體系。到了1970年代初,蘇聯在莫斯科周圍部署了兩個彈道導彈防禦陣地,美國也在洲際彈道導彈陣地部署了導彈防禦體系,分別期待能擊落來襲導彈而保衛政治中心或保衛己方攻擊性導彈。

1972年美國和蘇聯簽訂了具有歷史意義的《戰略武器限制談判協議》(Strategic Arms Limitation Talks Agreement),除了對攻擊性導彈的部署數量予以凍結外,也對導彈防禦體系的部署加以限制;要求兩國對防禦性質的導彈只能有兩個陣地,總發射器(launchers)上限是一百枚。這個設計的目的是透過避免防禦系統的建立,以防止美蘇兩國進入核武器競賽。

1983年美國總統雷根(Ronald Reagan)宣布了被戲稱為星際大戰版的〈戰略防禦倡議〉(Strategic Defense Initiative)。這也是導彈防禦的概念,目的是防止美國被核導彈攻擊。同時,雷根的基本概念是透過防禦系統的建立使核武器沒用。具體做法則是透過部署雷射、地基和太空的導彈、粒子束(particle beam)武器,輔以感測器(sensors)、指管系統,以及電腦系統建立起龐大的導彈防禦體系。雷根的星際大戰版導彈防禦系統其後不了了之。

金穹體系構想與美國太空防衛布局

進入1990年代,美國總統柯林頓提出兩個導彈防禦體系:戰區導彈防禦體系(Theater Missile Defense, TMD)和全國導彈防禦體系(National Missile Defense, NMD)。前者是部署不同高度層級射程的攔截飛彈,以因應已進入大氣層的區域性導彈威脅。有趣的是,當時的戰區導彈防禦體系還包括裝置在飛機上的雷射以擊毀敵方上升中的導彈。

全國導彈防禦體系則是保衛美國本土免被核武攻擊的反導彈系統,其防衛的方式是企圖擊落仍在中程飛行而還沒有重返大氣層的長程導彈。其內容主要是部署在地面的地基中程防禦導彈(Ground based Midcourse Defense)。

川普總統於2017年首次執政後強調要建立不受限制和約束的導彈防禦體系,以攔截流氓國家和競爭國的超音速載具和先進的威脅。川普再執政後於5月20日簽署一項行政命令,宣布計畫建設一套新的太空為主的金穹導彈防禦體系。

從上面簡單的歷史發展說明可以得知,導彈防禦體系在美國是歷久不衰的軍事安全議題。然而,歷史發展沒陳述的是複雜的科學技術發展衍生出複雜的導彈和新武器的攻擊和防禦議題,與之相關但複雜的強權間戰略平衡議題,以及所需極端龐大投資的國家資源分配議題。這也就是說,川普總統固然對導彈防禦體系有龐大期待,但這個體系能發展到什麼程度仍有待觀察。