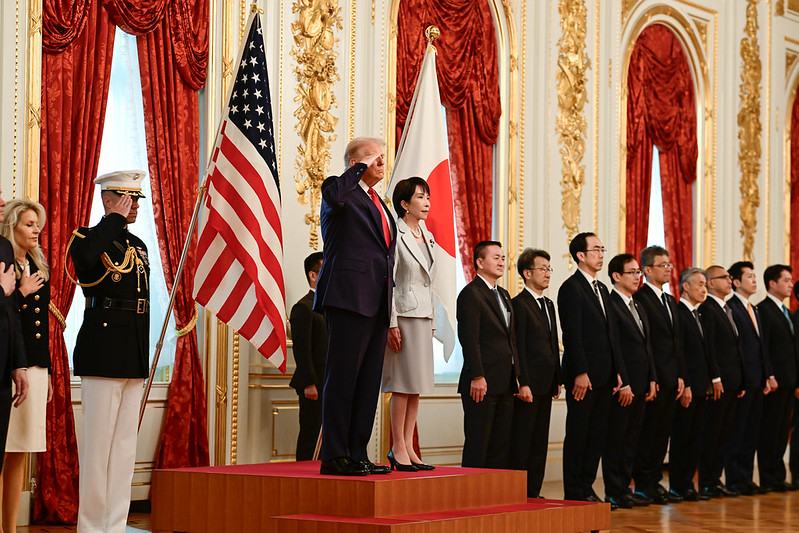

川普在9月4日宴請美國科技業領袖時,宣布即將展開對半導體的關稅。

(圖片來源:https://www.flickr.com/photos/whitehouse/albums/72177720328934350/with/54778373311/)

川普對東亞各國關稅政策及其戰略意涵

李佳怡

政治大學外交學系教授

自從2025年1月就任第二任總統以來,美國總統川普積極地提出新的關稅政策,除了在4月2日「解放日」宣布對各國的對等關稅稅率引起全球震驚外,後續又與諸國展開談判、調整關稅稅率。雖然目前為止川普的關稅政策是否具有法律效力仍待美國最高法院審理,但這一波關稅政策與談判在這幾個月以來已經引發全球莫大關注及經濟波動,特別是對經濟以出口導向為主的東亞國家影響甚鉅。

東亞各國稅率不一

在東亞幾個重要的經濟體中,日本與韓國取得較低的稅率—15%,與歐洲聯盟相同,並比起4月宣布的稅率大幅下降。不過背後代表的是兩國在談判過程中付出的經濟承諾,日本承諾在美投資5,500億美元,並輸入更多美國商品如稻米。韓國則投資美國3,500億美元,並大幅度開放市場給美國,也採購1,000億美元的美國液化天然氣。

而臺灣因為與日韓在出口商品上有高度競爭關係,因此國內各界期待臺灣能與日韓談到相同的關稅,但在7月31日白宮發布的行政命令中,臺灣的稅率是20%,這引發某些外銷為主的中小企業產生強烈顧慮。雖然政府表示這是「暫時性稅率」且談判仍在進行中,不過至目前為止是否有調降的跡象仍不明。

與中國的關稅談判則相當曠日廢時,歷經多次的談判回合及延期之後,目前美國對中國的關稅是暫時降至30%,中國則是用稀土的出口作為籌碼與美協商,這顯示擁有戰略價值資源的國家往往能取得較佳的談判地位,且作為一個崛起中的威權大國,中國也很難在談判桌上示弱。

半導體為主要戰場

川普關稅政策的一項重點在於半導體產業,他在9月4日宴請美國科技業領袖時,宣布即將展開對半導體的關稅,雖然實際數字尚未出爐,但他曾提及會對半導體課徵100%關稅,惟在美國投資設廠的公司將獲得豁免,這彰顯了川普對於半導體產業的重視。

半導體作為美國高科技產業與軍事國防的基礎,無疑是當今美國維繫霸權的重要關鍵。雖然美國在半導體產業上游的設計與技術保有領先,但供應鏈上仍面臨著風險,特別是先進製程的晶片主要是由臺灣的台積電及南韓的三星生產,但不穩定的臺海局勢讓美國智庫專家老早就呼籲應分散風險。強調「美國優先」的川普就是希望藉此機會將高階晶片拉回美國本土製造,一方面強化供應鏈的韌性,一方面也可以創造更多美國本土就業機會,成為他的一項耀眼政績。

川普關稅政策的效果是顯著的,光在今年8月,關稅就替美國帶來超過三百億美元的收入。但是對川普而言,關稅不是目的而是手段。美國作為全球最大的市場,稅率的微幅調升就可能代表了巨大的數字,生意人出身的川普深諳此點,因此用關稅談判逼迫各國對美國開放市場、大規模投資美國以讓製造業回流,以及配合他所偏好的外交政策。

雖然此舉並不是對所有國家都奏效,但對東亞國家包括臺灣而言,美國是產品外銷的主要輸出地,除了經濟的重要性外,美國甚至提供臺日韓安全上的保障,因此在談判過程中政府很難完全不作出讓步。臺灣稍微值得慶幸的是,我國經濟主力半導體產業尚未面臨關稅大刀,且台積電已赴美投資,未來也應可免於關稅。只是面對川普這種將談判籌碼運用到極致的美國領導人,我國仍須謹慎行事,步步為營。