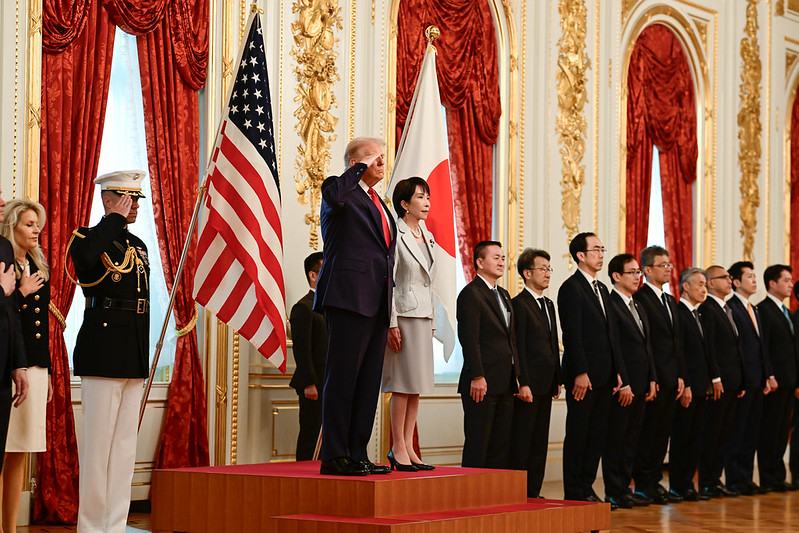

隨著中國在其周邊海域不斷升高各種灰色地帶衝突的威脅,川普政府對中國的防備與嚇阻,比拜登政府更為明顯。(圖片來源:https://www.flickr.com/photos/whitehouse/54780827000/in/album-72177720328982258/)

川普國防戰略報告

林正義

中央研究院歐美研究所研究員

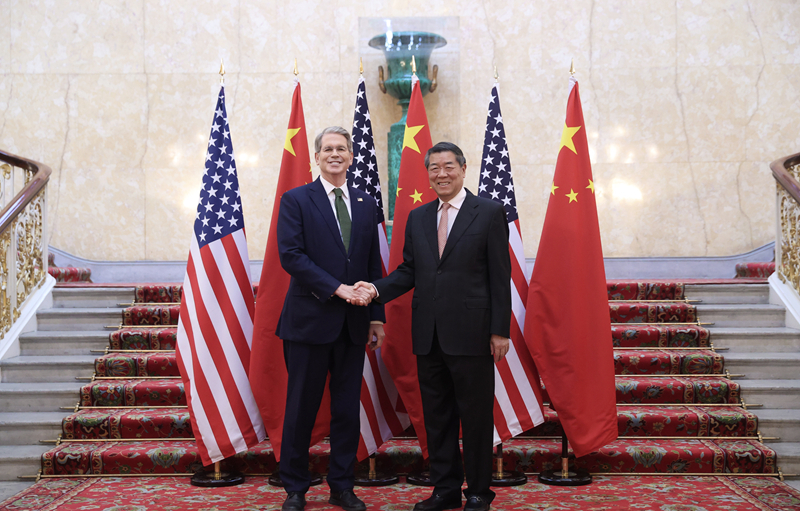

在2025年8月,美國《國防戰略》(National Defense Strategy, NDS)報告草稿出爐,9月5日《政治家》(POLITICO)提到,草稿中主張優先保護美國本土與西半球,引起外界質疑美國聚焦中國等地緣對手的策略,是否已有轉變。此前2022年10月,拜登(Joe Biden)政府的《國防戰略》報告指出:「中國對臺灣日益挑釁性的言論和脅迫行動正在破壞穩定,可能導致誤判,並威脅臺海的和平與穩定」。本文認為,隨著中國在其周邊海域不斷升高各種灰色地帶衝突的威脅,川普政府對中國的防備與嚇阻,比拜登政府更為明顯。

2025年3月,《華盛頓郵報》(The Washington Post)揭露《暫行性國防戰略指導》(Interim National Defense Strategic Guidance)將中國攫奪臺灣、美國國土防衛當作兩大優先重點。5月,國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)指示次長柯伯吉(Elbridge Colby)準備《國防戰略》報告,推動川普「美國優先」和「以實力實現和平」的緊急行動。此一文獻的起草團隊由主管政策的次長與聯合參謀首長聯席會議副主席各一位共同領導。美國《國防戰略》將有三大優先重點,依序為防衛美國國土、在印太地區嚇阻中國,以及促使盟邦與夥伴肩負更多責任。

從「防衛」到「戰爭」的美國政策轉向

川普於9月5日簽署行政命令,把「國防部」更名為「戰爭部」,認為應展現強悍軍風,而非拜登政府時期模糊軍隊士氣、任務的「覺醒風」(wokeness)及太過於偏向「防衛」,而非主動出擊的態勢。川普在行政命令指稱「『戰爭部』此一名稱,將更聚焦於國家利益,並向對手釋出訊號,表明美國願意與準備為維護自身利益而不惜一戰(willingness and availability to wage war to secure what is ours)」。美軍於本土協助支援國民兵維護邊界安全與改善大城市治安的可能性越來越高。

根據《福斯新聞》(Fox News)9月上旬民調,51%美國民眾支持川普派遣國民兵進入華府,協助警察改善城市的秩序。隨著川普依賴的年輕政治運動家柯克(Charlie Kirk)在猶他州遇刺,美國國內不同價值的文化衝突越來越嚴重,意味美軍、國土防衛廣泛的強制力,將扮演更重要角色。

川普政府對臺政策與軍事部署再定位

2018年,川普第一任期內發布的《國防戰略》將中國描述為「一個利用掠奪性經濟來恐嚇鄰國、在南海將島嶼軍事化的戰略競爭者」。而即將公布的新《國防戰略》聚焦前述三個重點,國土防衛(包括金穹Golden Dome飛彈防禦系統)、嚇阻中國在印太的侵略、增加盟國與夥伴責任分擔,2026年會計年度的預算也是依照這些優先重點來加以編列。主要的戰略理念有副總統范斯(JD Vance)在2025年2月慕尼黑安全會議的演講及國防次長柯伯吉的著作《拒止戰略》(The Strategy of Denial)。范斯主張克制的外交政策,認為歐洲不應該永遠當花瓶,而應該擔負起歐洲防衛的主要責任,6月北約高峰會已回應川普政府的要求,同意在10年內將國防預算增加到GDP的5%。

柯伯吉雖講過臺灣不是美國生存與否的利益(existential interest),但其著作認為中國占領臺灣之後將會有骨牌效應,破壞整個區域的權力平衡,強調美國與盟國應該使中國必須付出重大代價而選擇不侵略臺灣,即使臺灣被局部占領,美國也必須有規復的計畫。國防部長赫格塞斯在新加坡香格里拉演講針對臺灣,提到美國「目標就是要避免戰爭、讓代價太高,而使和平成為唯一的選項」。北京應該有聽到美國國防部一再重複的警鐘。