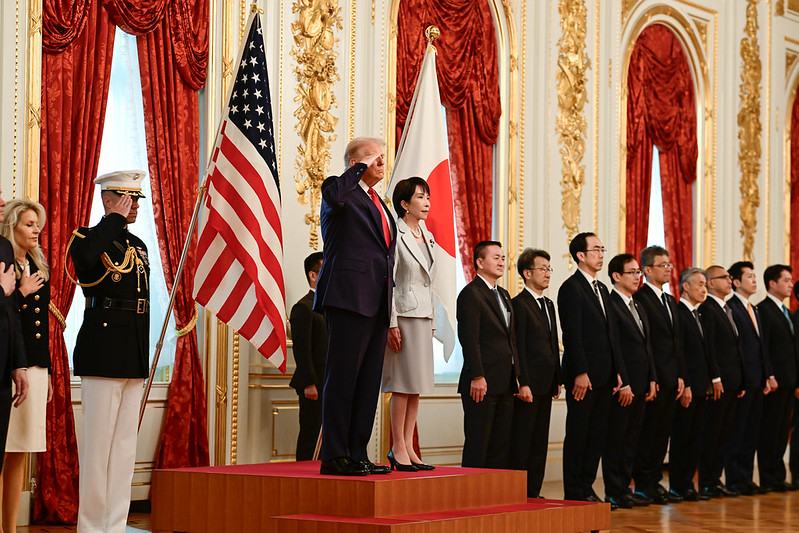

美國與各貿易夥伴的關稅戰爭方興未艾,談判也才剛剛啟動,目前檯面上的那些「協議」不會是終點。(圖片來源:https://www.flickr.com/photos/whitehouse/54427281823/in/photostream/)

長夜漫漫,何時旦?

無盡的關稅談判與全球經貿秩序之裂解

譚偉恩

中興大學國際政治研究所教授

迄今為止,川普政府已確定和歐盟、英國、日本、韓國、印尼,以及越南達成雙邊貿易協議,而與加拿大、墨西哥、印度,還有北京當局的貿易談判仍然或多或少地在進行之中。其它國家(例如:臺灣)則被美國賦予一個「關稅數字」,這個數字讓這些國家感到貿易出口的壓力,因此促使其尋求與川普政府進一步協商,以期爭取到更好的貿易條件。上述三種情況看似如「已定」、「未決」及「決而未定」三個類型,但實際上彼此間的差異恐怕不大。因此,與美國談判取得協議的貿易夥伴不必開心得太早;而還沒談好的,或是談完還想再繼續談的,也毋需悲觀得太早。

貿易協議存在認知分歧

事實上,取得協議的那些國家正逐漸受困於它們和美國所簽訂的「半生不熟」協議中。以歐盟和英國為例,它們協議內容中可被具體承諾或兌現之內容十分有限,大多只是針對「未來」將就特定議題展開討論。特別值得留意的是,無論是美歐或美英,均對目前協議內容的「解釋」存在明顯分歧,以致根本未達成共識,只好把爭議推遲到未來的談判再做處理。舉例來說:英國鋼鐵出口到美國的關稅究竟是多少仍不確定;韓國是否完全同意在牛肉與稻米上給予來自美國的同類產品「免關稅」的條件,也仍未見官方的正式公告;印尼則是對美國貨品進口到該國的「零關稅條款」提出諸多限制性條件,而美方對此十分不悅;日本和歐盟則是反覆強調美國會兌現將進口汽車關稅降至15%的承諾,但川普政府至今似乎沒有意願落實。

歐盟因為不是單一主權國家,因此在協議文本中載明,必須等到布魯塞爾完成必要的立法後,才會落實其所承諾的新關稅稅率。另一方面,歐盟官方認為自己獲得了鋼鋁產品銷往美國的關稅配額,但實際執行的細節根本不在目前的協議內容中。

除上述與貨品關稅有關的諸多不清和模糊之外,協議中的投資金額也是個「謎」。在目前歐盟(6,000億美元)、日本(5,500億美元)與韓國(3,500億美元)等國家所作出的投資承諾中,川普政府似乎認為這些國家會把錢直接交給美國,然後由華府決定實際投資的方向和內容;但美國的貿易夥伴卻完全不是這樣理解的。相反地,歐盟認為由私人企業提供的投資,理應由它們自行決定方向和內容;日本則宣稱5,500億美元中的絕大部分是貸款與貸款擔保,而非現金。此外,韓國的投資承諾中也沒有言明,究竟投資是指投入「全新的資金」,還是包括過去已經投入的資金。

全球貿易從合作走向對抗

至於第二類「未決」國家—加拿大、墨西哥、印度與中國—是與美國目前尚未達成談判共識的貿易夥伴。它們談判延宕未決的原因各異,但以經濟體的規模來看,無一不是屬於美國「重量級」的經貿合作對象。職是之故,關稅減讓或課徵的談判議題絕對極為複雜且耗時。

而第三類「決而未定」的國家,它們因為被美國分配了一個相對較高的關稅稅率,因此多半希望在現有基礎上再爭取到一些更好的出口貿易條件。然而,川普政府似乎傾向不再進一步談判,除非這些國家能再加碼投資美國或是能更加開放進口美國的貨品。

其實無論上述哪種類型的國家,現在都受到「232條款」所可能加諸之「額外關稅」威脅。就筆者所知,美國目前已對鋼、鐵、鋁、銅、汽車與木材加徵關稅;對半導體與藥品的關稅則是迫在眉睫。至於關鍵礦物(含矽晶)、卡車、飛機、無人機,以及自上週起的風力渦輪機,則非常可能緊隨其後。前述提及,歐盟、日本,甚至可能包括韓國,認為自己已獲15%承諾的部分,實際上究竟會獲得多少落實還有待觀察,其中汽車關稅的爭議就已經讓「協議」顯得搖搖欲墜了,更遑論至今尚不清楚的是,關稅是否會以層層「疊加」的方式課徵。

總的來說,美國與它各貿易夥伴的關稅戰爭是方興未艾,談判也才剛剛啟動,目前檯面上的那些「協議」不會是終點。川普政府已經將「進口關稅」作為讓美國再度偉大的經濟政策基石,甚至打算更進一步將關稅「武器化」,為其增加外交上的議價能力。全球貿易的秩序已根本性地被川普破壞,短期(三年)內要復原殆無可能,並且還會有越來越多國家受到波及,昔日「貿易有助於國際和平與繁榮」的主張,會漸漸消聲匿跡。