在經過川普第一任的「退群」與其他民主國家關係緊張,拜登重拾做為一位國際領導者應有的責任。

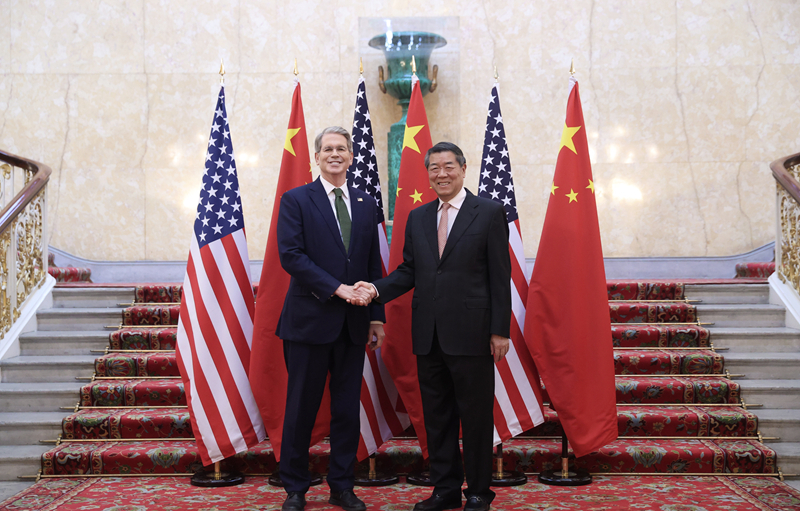

(圖片來源:https://x.com/POTUS/status/1878909770427474074/photo/2)

拜登總統的成績單

林正義

中央研究院歐美所研究員

拜登卸任總統之前,2024年12月蓋洛普(Gallup)的民調,詢問美國民眾對甘迺迪以來歷任總統的評價,結果負評高過好評的,有四位總統,分別是川普第一任(-4%)、小布希(-9%)、拜登(-35%)與尼克森(-42%)。好評的前三名則是甘迺迪、雷根與歐巴馬。此項民調顯示,54%評價拜登是低於平均或表現不好(poor)的總統,只有19%認為他在平均之上或是傑出的總統。拜登與尼克森墊底,拜登整體負評高過好評-35%,比尼克森稍好(-42%)。即使是民主黨支持者,認為拜登高過平均以上有42%,未達半數,獨立選民有15%,共和黨更只有3%,而這也反映美國政黨政治的分裂與意見的分歧。

拜登外交政策的成就與挑戰

兩位在外交政策有重要表現的總統,民調雖墊底,但不能一味抹殺他們在外交政策的貢獻,尤其是拜登。在經過川普第一任的「退群」與其他民主國家關係緊張,拜登重拾做為一位國際領導者應有的責任。拜登雖然跌跌撞撞、自阿富汗踉蹌撤軍,但四年任內沒有讓美軍在海外捲入戰爭。拜登重視氣候變遷與民主,2021年召開40國世界領袖氣候變遷高峰會(Leaders’ Climate Summit),也於該年創立民主高峰會(Summit for Democracy)。拜登也是首位凸顯太平洋島國戰略重要性的美國總統,至少開過兩次高峰會,也提升「四方安全對話」(Quad)參與者到領導人層級。更重要的是,他藉由烏克蘭戰爭團結了歐洲,使北約增加了芬蘭、瑞典兩個生力軍,平均的國防預算也大幅提昇。2021年,拜登以突襲的方式,搶走法國到手的澳洲潛艦訂單,創立了澳英美三邊安全協議(AUKUS),整合與擴大美國的國防產業供應鏈。拜登促使日本與韓國加入,成為美日韓三邊的大衛營高峰會,也是重要的外交遺產。

拜登對中國的政策則是好壞參半。他強調美中「護欄」(guardrails)機制的重要性,但沒有建立起與習近平之間的熱線,對中國的「小院高牆」科技圍堵,拖延中國取得先進半導體、人工智慧晶片的時程,卻無法百分之百防堵漏洞。美國政府官員從2021年起一再提及2027年的中國犯臺時間表,在拜登任內雖多次提及一旦中國侵略臺灣,美國將協防臺灣,但中國在臺海周邊逐級軍事進逼,由臺灣西南防空識別區、臺海中線,再到臺灣東部海空域,使得「兩岸關係軍事化」限縮了正常往來的空間。

拜登在臺灣安全與國際支持上的外交突破

較為遺憾的是,拜登在因應眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問臺灣一事不夠堅定,無法阻止裴洛西,無法勸阻習近平以火箭彈、飛彈的圍臺軍演,也沒有讓北京見到美國在臺海危機總會出現的「航空母艦外交」(CBG Diplomacy)。拜登雖近20次宣布對臺軍售,但比不上川普第一任四年的總金額。

拜登對臺灣安全的一項突破是,他透過美國對外國的軍事援助(foreign military financing)、總統調撥權(presidential drawdown authority),將臺灣納入軍援對象,並將美軍剩餘軍品贈與臺灣。拜登一項了不起的成就是,他使得超過40個西方國家加入美國,在「臺灣安全國際化」達成一致的論述立場,在領導人高峰會,不斷強調臺海和平與穩定的重要性,因為這是國際安全與繁榮不可或缺的要素,並鼓勵兩岸問題和平解決。論述、規範常比武力來得有力量,柔軟的舌頭可折斷堅硬的骨頭。北京在臺海、南海處處以軍力揚威,伴隨而來的是,美國為主的高峰會聯合聲明時時的警示。臺灣與菲律賓獲得的國際聲援也隨之越來越高。