美國參議院於10月9日通過8月底造訪臺灣的軍事委員會主席韋克爾所提出的S.2296號法案。

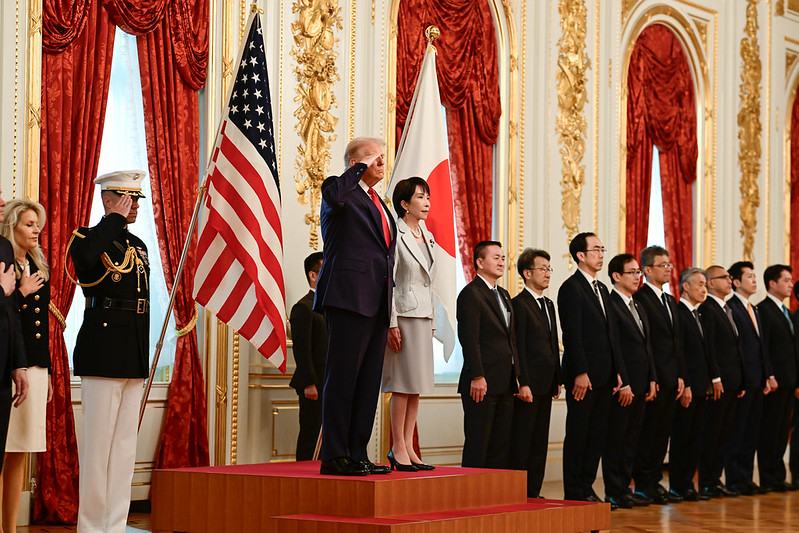

(圖片來源:https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=95&s=120568)

2026年美國《國防授權法案》美臺安全新方向

林正義

中央研究院歐美研究所研究員

美國參眾兩院在每年年底之前,會通過《國防授權法》(National Defense Authorization Act, NDAA),再交由總統簽字,成為新的財政年度國防施政的依據。2025年眾議院版本於9月通過,參議院在10月9日通過S.2296號法案,該法案是由甫於8月底造訪臺灣的軍事委員會主席韋克爾(Roger Wicker;共和黨,密西西比州)所提出,法案 除強烈鼓勵國防部長在適當情況下邀請臺灣海軍參與「環太平洋演習」(Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC)之外,最突破的重點是,美國與臺灣需要在國防產業密切合作。

美臺兩國進入戰略夥伴關係

參議院版本提到,美國國防部長必須與國務卿協商後,與臺灣展開共同開發和生產項目,使美臺兩國的部隊具有部署無人系統(uncrewed systems)和反無人系統的能力。美臺在未來國防貿易基礎協議(defense trade foundational agreements),包括:互惠國防採購諒解備忘錄、供應安全協議、採購和跨勤務協議、軍事資訊綜合安全協議、網路成熟度模型認證等,美國國防部需要納入進度報告。法案在1242節規定,美國國防部長也應在國防創新部門與臺灣相關部門之間建立夥伴關係,以增強兩國國防科技公司的市場機會;加強臺灣的國防工業基礎;透過新興技術協助全球安全態勢;反制中共及其結盟的敵對代理組織,對軍民兩用國防技術的開發。新的《國防授權法案》特別列出美臺國防相關部門,(A)協調國防工業優先重點;(B)簡化新興國防科技的研發;(C)為國防科技新創公司,建立更多進入市場的途徑;(D)合作協調發展軍民兩用國防能力,尤其是以下領域:無人機;晶片;定向能武器(如雷射、電磁);人工智慧;飛彈技術;情報、監視和偵察技術。

美臺針對國防工業的優先合作,說明兩國進入戰略夥伴的關係。賴清德總統在國慶日首度提到加速打造「臺灣之盾」(T-Dome),建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統,建構智慧化防禦作戰體系,發揮不對稱戰略的嚇阻效能。尤其是,演講中宣示政府將「持續投資國防創新科技,與先進國家軍工產業合作,厚植國防與軍工產業的實力,強化軍備韌性、提升國防工業能量,進而成為友盟信賴的安全合作夥伴,共同排除紅色供應鏈,為自由民主國家建立國防信任,一起建構守護自由民主價值的堅強防線」。

美臺國防合作可望邁向新階段

美國參議院、臺灣的總統府先後宣示,均指向同一重點,臺灣不是依賴美國援助的搭便車者,也不是美國安全的問題,美國也不單單是臺灣安全的提供者,兩國是有密切協調與分工的戰略夥伴。臺灣與美國的安全關係不僅限於軍事武器的銷售,或有限的外國軍事援助(Foreign Military Financing),而是必須走向新的領域。

韋克爾主席曾在臺北的記者會上,指出:「我認為未來將會有共同生產與合作,這取決於太平洋兩岸的技術與能力,我們也對各種建議與創新保持開放態度」。他的思路清楚,在臺北實地訪查之後,新的《國防授權法案》納入軍備共同生產。倘若川普簽署之後,美臺國防合作將可進入一個新的階段,同時為「和平靠實力」(Peace through Strength)努力,也將讓臺灣可以擺脫依賴者的角色,同時履行美國友盟夥伴的角色,以及提升國防預算的承諾。