拜登政府需展示美國仍有改變印太地區態勢的能力,而非被動、消極等待川普的回朝。

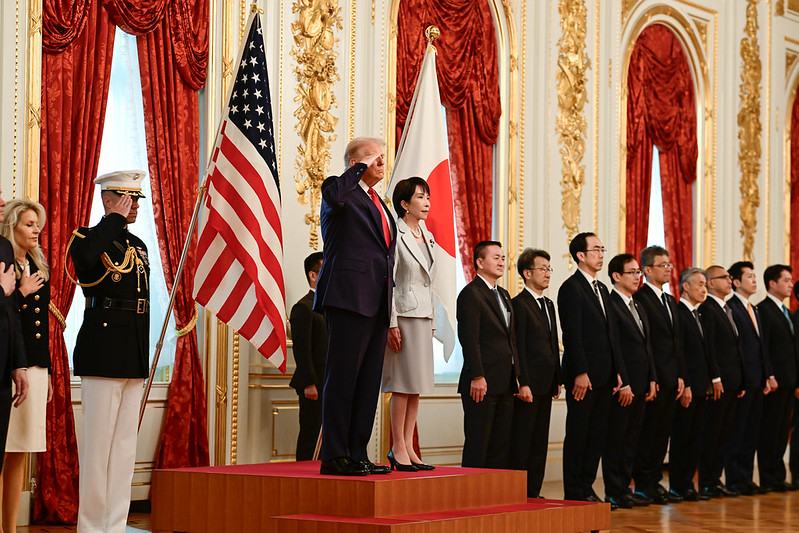

(圖片來源:https://x.com/POTUS/status/1852531080902955409/photo/1)

拜登政府應派閣員訪問臺灣

林正義

中央研究院歐美所研究員

2022年8月美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問臺灣時,中國在臺灣周邊發射飛彈,美國總統拜登(Joe Biden)沒有派遣航空母艦至臺灣周邊海域。柯林頓政府國防部長裴利(William Perry)與後來也擔任國防部長的卡特(Ashton Carter),自誇在1996年3月臺海危機期間,進行了「航空母艦外交」(CBG Diplomacy),是「預防性國防」的範例。拜登當時的危機處理顯然偏離了此一路線,讓中國更無忌憚,接續在臺灣周邊進行軍事演習。拜登即將離任,他需要做到一件忘掉的事,即派遣內閣閣員訪問臺灣。

其實,兩位被傳言加入川普第二任期行政部門的共和黨參議員,阿肯色州的卡登(Tom Cotton)與佛羅里達州的魯比歐(Marco Rubio),早在2016年就推動《臺灣旅行法》(Taiwan Travel Act)。卡登表示中國一直孤立臺灣,只要美國派高級官員前往臺北,會見臺灣的對等官員,就能反擊中國的作法。2018年3月,美國總統川普簽署《臺灣旅行法》。然而,兩年之後,2020年8月美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)方得訪問臺灣。中國戰機也在訪問期間逾越海峽中線。諷刺的是,即使沒有美國部長層級訪問臺灣,中國近年來也幾乎天天跨越臺海中線。

美國派遣閣員訪臺是通例

平心而論,《臺灣旅行法》本意是鼓勵雙向高層官員訪問,拜登政府沒有派遣閣員訪臺,倒是同意安排臺灣高層官員訪問華府鄰近地區。然而,同為民主黨的柯林頓任內有交通部長、能源部長訪臺,歐巴馬政府也有環境保護署長訪問臺灣。若拜登沒有派遣閣員訪臺,反倒成為特例,也與他主張以外交處理問題的立場有所不符。

長期以來,美國都可以派遣閣員訪臺,它不是個案而是通例,在中國抗議或威脅下,就停止此類訪問,意味向中國屈服,少了對臺灣爭取民主、落實安全防衛予以支持的機會。1994年9月,柯林頓政府亞太助理國務卿羅德(Winston Lord)在參議院外交委員會聽證會上宣布《對臺灣的政策評估》(Taiwan Policy Review),除了更改臺灣原駐美代表處的名稱之外,特別提到準備派遣高層經濟與技術官員訪問臺灣。該年12月,交通部長潘納(Federico Pena)訪臺。2018年的《臺灣旅行法》,美國國會議員要求的是,鼓勵國家安全事務的閣員、軍方將領及其他行政官員到訪臺灣。由於該法屬於「國會意見」,執行有賴行政部門的決斷。

拜登政府應派遣閣員訪問臺灣及其他重要東亞盟邦

拜登多次透過多邊高峰會議舉行之際,另闢場邊會,與習近平有實體會晤定錨美中關係的機會,雖然兩國關係起伏不定,國務卿、財政部長、商務部長仍積極訪問中國。中國自2022年以來改變其周邊海空域的現狀,同時使日本、臺灣、菲律賓感受軍事威脅上升。在民主黨大選初敗、士氣低靡、政權即將交替之際,拜登政府需展示美國仍有改變印太地區態勢的能力,而非被動、消極等待川普的回朝。即使是畢業旅行,拜登政府仍應該派遣閣員訪問臺灣及其他重要東亞的盟邦。