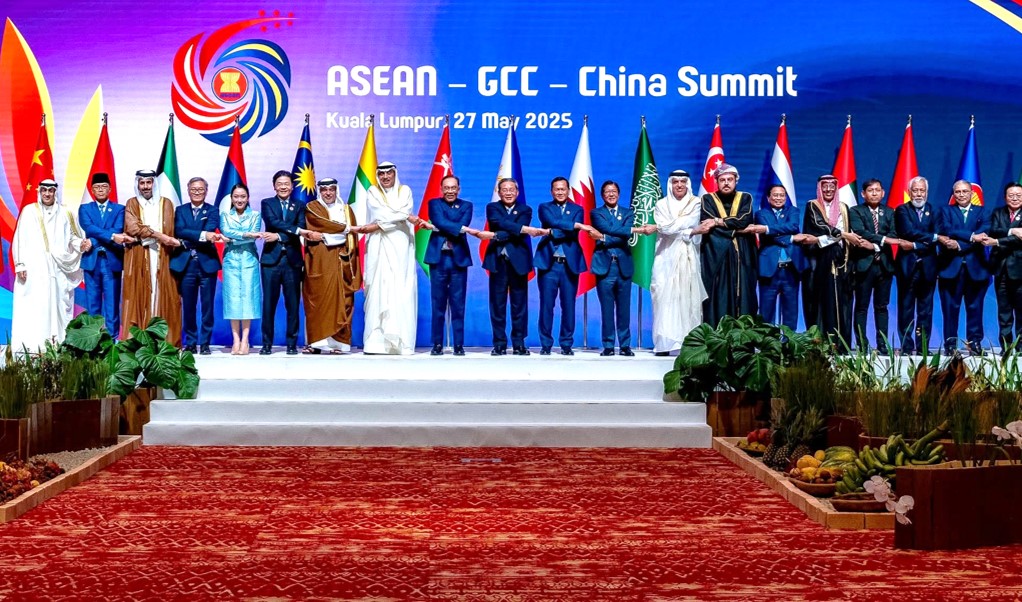

2025年5月27日在吉隆坡召開東協峰會之際,舉行首屆「東協—海合會—中國三方峰會」。(圖片來源:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282067949941436&set=pb.100044147303672.-2207520000&type=3)

東協—海合會—中國三方峰會的地緣政治分析

陳尚懋

佛光大學公共事務學系教授

在全球南北對立格局日益鮮明之際,來自亞洲與中東的新興力量正悄悄重新排列組合。5月27日利用在吉隆坡召開東協峰會之際,舉行了首屆「東協—海合會—中國三方峰會」,可說是區域多邊外交的新嘗試,也反映出全球南方(Global South)從「被動接受者」逐步轉型為「秩序制定者」的角色。根據會後簽署的聯合聲明,三方將深化多邊貿易與供應鏈合作,推動基礎建設與能源轉型,支持潔淨技術與綠色發展,強化區域連通與數位轉型,同時關注人道危機與中東和平進程,展現全球南方在地緣與經貿上的戰略布局。

值得關注的是,這場三方峰會在地緣政治上展現出「繞過印度」的意味。儘管印度近年積極推動南方外交,但在此次合作架構中,東協與中國選擇直接對接海合會,形同將其排除於戰略軸線之外。中國似乎在與印度爭取全球南方領導權的競逐中,暫時占了上風。除了印度的角色被排除之外,此次峰會的三方也有各自地緣戰略考量。

美中競逐下東協—海合會—中國三邊關係之變化

首先,對東協而言,美國原為其重要的安全與貿易夥伴,然而自川普於4月2日宣布對等關稅制度後,引發東協國家強烈反彈。即使如新加坡這類親美國家也難掩不滿,轉而支持修訂《東協貨品貿易協定》(ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA),強調透過集體制度改革達成區域內供應鏈自主。此次三方峰會即代表著東協對美國政策的期待已明顯轉向防禦與重整,開始尋求其他戰略夥伴的支持與協助。

其次,海合會展現出在美中競逐間的外交平衡。先於5月14日在沙烏地阿拉伯接待美國總統川普,隨即於兩週後赴馬來西亞與中國、東協召開峰會。與此同時,東協與海合會的雙邊合作也逐漸升溫。自2023年在沙烏地阿拉伯舉行首次雙邊高峰會後,便開始討論將海合會納入《區域全面經濟夥伴協定》(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)。在此基礎上,三方合作的機制不再只是流於形式的大拜拜,而正朝制度化與功能化邁進。

中國深化東協與海合會布局

第三,對中國而言,此次峰會是其近年來地緣外交與經濟布局的重要延伸。面對供應鏈重整,中國亟需尋找更為穩固的外部市場與戰略夥伴。一方面,中國視東協為維持製造產業外溢與區域市場開拓的樞紐;另一方面,海合會則是其能源安全與資金來源的提供對象。此次峰會所強調的「1+1+1大於3」效應,正是中國期望整合其所提供的技術,加上東協的市場與海合會的資金優勢,重新打造一套非西方主導的經濟合作機制。

然而,合作的穩定性仍有賴三方在制度設計與互信機制上的持續深化。特別是中國如何解決對外投資與建設過程中的品質與貪腐疑慮,將成為合作能否長期運作的關鍵變數。同時,臺灣政府在面臨全球權力重心由北往南轉移之際,應及早提出相關政策政策加以因應,重新思考與定位臺灣在印太及全球南方中的角色。